Орел над Иссык-Кулем

Очередная весточка поступила от черниговского путешественника Александра Волощука.

На протяжении последних десяти дней он осуществил кольцевое путешествие вокруг озера Иссык-Куль, побывал на могиле Николая Пржевальского, поднимался в горы Тянь-Шаня и посетил город Нарин.

За это время Александр написал новый раздел для своей будущей книги «Записки цивилизованного дикаря» (она будет выдана русским языком) и очередной литературный этюд.

Именно их предлагаем сегодня читателям «Высокого Вала».

5-го ноября Александр Волощук окончательно оставляет Бишкек и едет в Афганистан (с большими трудностями, но все таки виза была получена, невзирая на отказ посольства Украины в Киргизстане посодействовать в этом деле).

Потом будет Китай - в Поднебесной путь Александра должен пролечь через Уйгурию, пустыню Такла-Макан, Тибет, провинции Сичуань и Юньнань.

Будем ждать добрых вестей от него и интересных рассказов. А также будем держать за него кулаки.

Знай наших!

НА МОГИЛЕ ПРЖЕВАЛЬСКОГО

Давно хотел побывать на могиле этого человека. Великого путешественника, первого исследователя Центральной Азии Николая Михайловича Пржевальского.

Высокий берег озера Иссык-Куль. Величественный памятник из больших глыб тяньшаньского гранита. На его вершине бронзовый орёл – выражение ума, силы и бесстрашия. Под когтями орла - карта Азии на бронзовом листе, в клюве - оливковая ветвь, эмблема мирных завоеваний науки.

Имя Пржевальского стало синонимом бесстрашия и энергии в борьбе с природой и людьми. И символом беззаветной преданности науке. Он отправлялся в многолетние и опасные странствия по необозримым протяжениям неизведанных доселе стран.

Он знал толк в спутниках и тяготился комфортом сытой жизни. Был закоренелым холостяком, любил и ценил одиночество. Никогда не боялся сказать правду о пороках общества своего времени.

Он был счастлив, сидя на высоких горных вершинах. Видел грандиозную красоту природы. Он первым из европейских путешественников достиг Северного Тибета, он охватил своими походами громадное пространство в шесть миллионов квадратных километров.

«Похороните меня непременно на Иссык-Куле, на красивом берегу. Надпись сделайте простую: «Путешественник Пржевальский». Положите в гроб в моей экспедиционной одежде… Не анатомируйте меня…»

Таким было его завещание. Он умер в 49 лет. Выпил воды из арыка и заболел брюшным тифом. Он нисколько не боялся смерти, и несколько раз стоял лицом к лицу с ней.

Я приехал в город, носивший ранее его имя, по пути в Китай. Я хочу пройти его маршрутами, увидеть Такла-Макан и Тибет, Гоби и Жёлтую реку. И открыть для себя то, что 130 лет назад открыл для всего человечества он.

Я давно хотел побывать на могиле этого человека. Великого путешественника Николая Михайловича Пржевальского…

23 октября’ 2013 (пос. Пристань-Пржевальск, Кыргызстан)

ОРЁЛ НАД ИССЫК-КУЛЕМ

Меня давно интересовал этот маленький город - Каракол. Прежде всего потому, что здесь умер и похоронен Николай Михайлович Пржевальский – знаменитый путешественник и исследователь, в судьбе и жизненных вглядах которого я всегда находил немало схожего с самим собою.

В 2006 году, путешествуя по Монголии, я прошёл по следам трёх его экспедиций. А спустя семь лет, планируя путешествие по Китаю, решил снова повторить часть маршрутов Пржевальского. И поэтому по пути в Китай я никак не мог миновать Каракол.

Октябрь 2013-го выдался в Киргизии на редкость тёплым и солнечным. Подавшись в Бишкеке на китайскую визу и получив неделю свободного времени (срок делания визы), я отправился в мини-путешествие вокруг озера Иссык-Куль, планируя «окольцевать» его по северному и южному берегам.

Погода благоприятствовала, солнце жарило по-летнему, изумрудная поверхность озера приветливо искрилась под его лучами, а рюкзак был легче обычного (ибо часть вещей оставил в Бишкеке). Но вот автостоп на Иссык-Куле оказался проблемным – слишком много «таксистов». К примеру, из Токмака уезжал более полутора часов, отпустив за это время около двух десятков деньгопросных машин.

Ничего не поделаешь – в туристических местах автостоп всегда сложен. Но он таки есть, и за четыре дня, ночуя в палатке на берегу озера или останавливаясь при православных храмах (в Балыкчи и Ананьево), я достиг классическим автостопом восточной оконечности «Киргизского моря».

Каракол (он же бывший Пржевальск) – административный центр Иссык-Кульской области, встретил 25-градусным теплом и заснеженными вершинами Тянь-Шаня, возвышающимися к югу от города. В переводе с киргизского название города означает «чёрная рука». Именно так именуется небольшая речка, у устья которой в 1869 году русские военные заложили новый город.

Он должен был стать административным центром на дороге из Пишпека (нынешний Бишкек) в китайский Кашгар. Каракол быстро вырос и к концу XIX века насчитывал более 8000 жителей, стал важным торговым и культурным центром. Здесь снаряжались и отсюда отправлялись караваны и научные экспедиции в другие районы Средней Азии и в Китай. А в 1888 году в Караколе, готовясь к своей пятой экспедиции, умер Пржевальский.

Год спустя по указу царя город переименовали в Пржевальск. В 1921-м (или в 1922-м?) новая власть вернула старое название – Каракол. В 1939 году, когда отмечалось 100-летие со дня рождения Н.М.Пржевальского, город снова получил его имя. Наконец, в 1992 году на картах в третий раз появился Каракол. Касательно переименований киргизский Каракол является эдаким городом-близнецом украинского Луганска (Луганск – Ворошиловград – Луганск – Ворошиловград – Луганск).

В Караколе у меня была запланирована двухдневная остановка, во время которой я хотел побывать на могиле Пржевальского, посмотреть город и музей великого путешественника в посёлке Пристань-Пржевальск. Но сначала предстояло решить вопрос «вписки» в Караколе.

Выйдя из подвозившего меня китайского грузовичка в центре города, очень быстро нашёл Свято-Троицкий собор – большой и красивый старинный деревянный храм. Его предшественник – каменный собор – был разрушен сильным землетрясением 1887 года. Нынешний собор возвели в 1895 году, позже он подвергся достройке.

Сегодня это пятиглавая церковь с колокольней и обширной храмовой территорией, самый старый из ныне действующих православных храмов Кыргызстанской епархии. В советские годы в его здании находилась детская спортивная школа, в 1990-х годах церковь вернули православным.

Настоятель собора отец Сергий вопрос моего размещения решил сразу же и положительно. Тем более, что я передал ему поклон из Кызылорды от отца Виталия (он переехал в Казахстан именно из Каракола, а тремя месяцами ранее я останавливался у него при кызылординском храме).

Меня поселили в приходской гостинице, в комнате с большими окнами без занавесок. В ней имелись три двухярусные кровати и одна простая. Больше практически никакой мебели не было, но зато имелась розетка (а она для меня всегда важнее любых мебелей). По-быстрому расположившись в «отеле», я отправился на знакомство с Караколом.

В 1885 году в этом городе закончилась четвёртая экспедиция Пржевальского (второе Тибетское путешествие). «Вблизи … Каракола мы были встречены соотечественниками, радушно предложившими нам, в заранее приготовленной юрте, русскую “хлеб-соль” … а в самом городе начальник экспедиции был осчастливлен получением поздравительной депеши Наследника Цесаревича “с благополучным окончанием многотрудной экспедиции и приобретёнными результатами”».

Интересно, а как сам Пржевальский отзывался о Караколе? «В небольших каракольских домишках Пржевальскому не нравилось – не хватало простора, чистоты, воздуха… В один день пришлось переменить несколько квартир, и даже та, на которой он, наконец, остановился – его не удовлетворяла. – Здесь, говорил он, тоже мрачно, гадко и выйти некуда; по улицам же шляться я не люблю. Надо посмотреть место за городом, ближе к горам, там поселимся в юртах, по-экспедиционному. Оттуда можно сходить и на охоту, в ущелье, устроить облаву на диких коз: тяньшаньская коза должна быть интересна…»

Каким же увидел Каракол я, спустя без малого 125 лет после смерти Николая Михайловича Пржевальского? Сегодняшний Каракол – такой же небольшой город, имеющий ярко выраженную параллельно-перпендикулярную планировку, заблудиться в нём сложно. С востока, севера и юга город окружают горы, на западе – низменность, спускающаяся к Иссык-Кулю (от города до озера – не менее десяти километров).

Центр города сосредоточен вокруг рынка. Чётко выраженной центральной улицы нет. Как ни странно, но в маленьком Караколе архитектурных достопримечательностей сохранилось больше, чем в миллионном Бишкеке. Здесь много домов дореволюционной застройки, их легко найти в радиусе нескольких кварталов вокруг центрального рынка.

А Купеческий проезд в центре города (участок улицы Жаманасариева у краеведческого музея) специально отреставрировали и даже замостили булыжниками для воссоздания исторического облика города. И хотя во времена Пржевальского по булыжным мостовым не ездили на «Мерседесах» и «Тойотах», но старый Каракол здесь всё-таки можно почувствовать…

Побродив немного по центру, я направился в северном направлении посмотреть дунганскую мечеть – безусловно, одну из самых интересных достопримечательностей Каракола. Дунгане – это китайские мусульмане, переселившиеся в российскую Среднюю Азию в конце XIX века. В начале ХХ века дунганская община Каракола построила мечеть к северу от центра города.

Пекинский архитектор и группа китайских мастеров обошлись без металлических деталей, а использовали только дерево. Получившаяся мечеть с колоннами и изогнутой крышей внешним видом напоминает скорее буддийский храм. После короткого периода в советское время, когда мечеть выполняла роль склада, в 1947 году её вернули мусульманам.

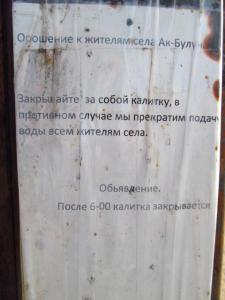

Специальное объявление на входе в дунганскую мечеть просило туристов из ближнего и дальнего зарубежья делать пожертвования в размере 20 сомов «на развитие и обустройство мечети». Однако за выполнением этого предписания никто не следил. Да ведь и я не турист! Зашёл в мечеть, подивился её схожести с буддийскими храмами (а минарет – ну точно христианская колокольня!), пофотографировал и ушёл.

Прогулявшись по улицам, расположенным в радиусе четырёх кварталов от базара, вернулся в центр. Увидев указатель на стадион, пошёл его посмотреть. А стадиончик-то для такого города, как Каракол, весьма неплохой.

Правда, поле - с выгоревшей травой, два сектора трибун - с выдранными пластиковыми сиденьями, а табло – допотопное. Зато стадион очень красиво смотрится на фоне окрестных гор. А самое интересное – на поле вышла тренироваться женская футбольная команда! Самая настоящая, в форме и с мячами.

Рядом со стадионом находится городской ПКиО. Большой, но подзапущенный. Гуляя по нему, увидел братскую могилу красноармейцев Пржевальского гарнизона, погибших «в боях за власть Советов в июле 1919 года при защите города Пржевальска от белогвардейцев». Тут же – памятник пограничникам, павшим при защите государственной границы СССР в 1925-1926 годах.

Есть ещё какой-то более современный памятник, поставленный киргизами, и посвящённый тоже каким-то трагическим событиям (но каким именно – непонятно, так как на памятнике нет ни одной надписи). Пофотографировал немного архитектуры старого Пржевальска и вернулся в гостиницу при храме. В 19.00 позвали на ужин.

Мне предложили гороховый суп, чай и разные варенья. Пока я трапезничал, женщина, обслуживавшая меня на кухне, принялась музицировать на стоящем в трапезной пианино. В 20.20 сторож дядя Миша выпустил в храмовый двор сторожевых собак и выходить из гостиницы стало небезопасно.

Утром следующего дня, позавтракав пирожками с капустой и литром мятного чая, направился в посёлок Пристань-Пржевальск исполнять главную цель своего приезда в Каракол – посещение могилы Николая Михайловича Пржевальского. От центра города до места упокоения путешественника – около десяти километров.

Можно было дождаться редко ездящего автобуса «Каракол – Дачи» (останавливается почти у ворот парка, в котором находятся музей и могила), но я решил идти пешком, чтобы повторить таким образом последний путь Пржевальского (хоронили его 27 октября 1888 года, ровно через неделю после смерти). Вот как описывается последний путь великого путешественника в книге о нём 1913 года издания:

«После обедни и отпевания печальная процессия двинулась за город, к месту погребения. Провожавших было много, и все, даже дамы, шли пешком… На перекрёстках дорог встречалась масса всадников – киргиз, стоявших с обнажёнными головами. Всю дорогу пели певчие, сменяемые хором музыки. Стояла прекрасная погода, солнце пригревало по-летнему, верхи Тянь-Шаня искрились словно в серебре, в прозрачной синеве неба реяли грифы-монахи…»

Как и 125 лет назад, в этот день тоже по-летнему пригревало солнце. Чтобы больше проникнуться сущностью момента, идя по дороге, я слушал через наушники тибетские мотивы. Шёл и представлял, как в октябре 1888-го этим же путём двигалась траурная процессия с гробом Пржевальского. Сосредоточенные лица мужчин, вытирающие слёзы кончиками платков дамы, скрип колёс лафета, фырканье лошадей…

Остановился навязчивый таксист и стал предлагать мне свои услуги (мол, довезу до Пристани за 20 сомов). Пришлось дважды объяснять ему, что принципиально иду пешком. Вот основная трасса повернула налево, а прямо пошла дорога к музейно-мемориальному комплексу Н.М.Пржевальского. За вход на его территорию заплатил 30 сомов и пошёл смотреть музей.

Вход в него «охраняют» два скульптурных архара, а фасад украшают круглый барельефный портрет Пржевальского и восседающий на коньке крыши позолоченный орёл. Как на меня, то музей интересный и в немалой степени даёт представление о жизни и трудах великого исследователя. Есть большая рельефная карта его четырёх научных путешествий (Монгольского 1870-1873 гг., Лоб-Норского и Джунгарского 1876-1877 гг., первого и второго Тибетских (соответственно 1879-1880 и 1883-1885 гг.)) и Уссурийской экспедиции 1867-1869 гг..

Много фотографий, рисунков, репродукций, цитат, старых книг и прочих интересных вещей. Говорят, что раньше музей был интереснее, в нём можно было увидеть много личных вещей Пржевальского, но потом из-за отсутствия должной охраны часть экспонатов пришлось убрать. Тем не менее, какие-то личные вещи путешественника всё же остались.

Музей, наверное, нельзя назвать выдающимся, но он вполне достоин посещения. К сожалению, полностью ознакомиться с его экспозицией не удалось, так как в 14.30 тётка-смотрительница сказала, что музей закрывается на обед, а откроется вновь через полчаса. Я поверил и пошёл на могилу Пржевальского.

Великий путешественник умер в Караколе, заболев брюшным тифом. Он готовился здесь к своей пятой большой экспедиции в Центральную Азию. Но ему не было суждено осуществить её…

«…По общему совету место для могилы было выбрано в двенадцати верстах от Каракола, на высоком обрывистом берегу Иссык-куля. По твёрдости грунта, могилу копали сами солдаты и казаки в течение двух дней; они же делали склеп на цементе. В это же время в гарнизоне делали два гроба – один дубовый, другой цинковый, и убирали их материей и галуном. Прах Пржевальского сначала положили в дубовый гроб и герметически закрыли, закрыв все соединения в досках смолой, а потом опустили в цинковый гроб и запаяли. Местные дамы сделали прекрасный венок из искусственных цветов и возложили его на гроб; солдатики сделали огромный венок и гирлянду из ели, которую так любил покойный…

…Возле могилы, зайдя вперёд, войска выстроились и пропустили с должною почестью печальную процессию. Колесница-лафет сделала заезд к могиле. Спутники-товарищи приняли с нея последний раз на свои руки бесценный прах и понесли по покатости вниз к склепу. Залпы орудий и пехоты грозно разнесли грустную весть далеко по озеру и окрестным горам. Началась служба. Тяжёлое рыдание возносилось вместе с душевною мольбою ко Всевышнему, успокоить великую душу усопшего раба Николая…

Прощай, дорогой учитель, да будет легка тебе земля! Чистый серцем, великий душою, ты приковывал нас к себе всем существом – и душой и телом, сам же ты со всем твоим умом и любовью привязывался только к природе Азии и ея глубокому научному познанию. Привязав себя, ты старался привязать и нас: да будет же твой завет навсегда храним нами…

Заветное желание покойного было исполнено: прах его навсегда остался в Азии, и могила его находится у подножья Небесного хребта».

Могила Николая Михайловича Пржевальского находится рядом с девятиметровым памятником. На могиле лежит массивная гранитная плита с простой надписью: «Путешественникъ Н.М.Пржевальскій. 1839-1888». Могила ограждена висячими цепями. На плите лежали букетики полевых цветов, а к цепям были прислонены несколько больших букетов (тремя днями ранее отмечалось 125-летие со дня смерти Пржевальского, служилась панихида).

Я постоял у могилы, склонив голову в дань уважения к памяти великого путешественника и исследователя. Размышлял о том, каково было путешествовать в позапрошлом веке по необозримым и диким просторам Азии. Здесь только одна непреклонная воля, находчивость и отвага помогали Пржевальскому и его спутникам одолевать все препятствия, какими на каждом шагу преграждали ему путь то силы природы, - высочайшие на земле хребты гор, с их холодом и бурями, или безбрежные безлюдные пустыни, со всеми их азиатскими ужасами – удушливым зноем, безводием, ураганами, - то, наконец, ещё более опасные преграды – невежество, подозрительность и враждебность туземцев.

Были минуты, и не раз, когда при столкновении с ними только смелость путешественника спасала его от верной смерти. Все лишения, которые пришлось претерпеть Пржевальскому, все опасности – погибнуть в неравной борьбе с силами природы или сложить свою голову где-нибудь в глухой пустыне, под ножом какого-нибудь тёмного азиатца – были жертвами, ценою которых куплены неисчерпаемые богатства для науки…

Памятник Николаю Михайловичу Пржевальскому красив и величествен. Его автор – товарищ и друг путешественника генерал А.А.Бильдерлинг, а ваяние исполнил академик-архитектор И.Н.Шредер. За проект памятника Бильдерлинг удостоился особой похвалы императора Александра III, на его сооружение было выделено 125 тысяч рублей серебром. Иссык-Кульский памятник изображает скалу, сложенную из больших глыб тяньшаньского гранита.

На вершине скалы большой бронзовый орёл, под когтями орла – карта Азии на бронзовом листе, а в клюве – оливковая ветвь. На лицевой стороне скалы – бронзовый крест, под ним - медаль в увеличенном виде, выбитая Императорскою Академией Наук. Под медалью - надпись, высеченная на камне: «Николай Михайловичъ Пржевальскій. Первый изследователь природы Центральной Азіи», месяц, число, даты рождения и кончины. Высота памятника – 9 метров, размах крыльев орла – 2,5 метра.

Постояв у могилы и полюбовавшись памятником, я подошёл к краю обрыва. Внизу синели спокойные воды Иссык-Куля. За последние 125 лет уровень озера, видимо, понизился, уж больно далеко от них находятся сейчас могила и памятник. Усевшись на каменный парапет памятника, начал сочинять литературный этюд «На могиле Пржевальского».

А заканчивал его уже на скамейке у музея, ожидая появления тётки-смотрительницы, чтобы досмотреть экспозицию. Но тётка не пришла, хотя я прождал до 16.00 (как оказалось, именно до этого времени музей и работает). Зато за это время я закончил свой новый этюд, который обрёл законченный вид. Бросив прощальный взгляд на величественный памятник, направился к выходу из музейно-мемориального комплекса. Здесь уже другая тётка (кассирша) пыталась «впарить» мне журналы и книги по нереальным ценам. Я, естественно, в её сети не попал и благополучно избежал неоправданых трат.

В ночь накануне отъезда из Каракола вдруг пошёл дождь. Ради интереса заглянул в свою записную книжку – последний дождь в нынешнем путешествии случился 13 августа в Караганде. 72 дня без дождя! Но дождь путешественнику не помеха. Впереди меня ждал Западный Китай и Тибет, - я хотел увидеть то, что за 130 лет до меня увидел и открыл всему человечеству Николай Михайлович Пржевальский – великий путешественник и исследователь, отважный человек и неутомимый странник.

…После смерти Пржевальского исследования Центральной Азии продолжили его соратники по предыдущим путешествиям: Всеволод Роборовский, Пётр Козлов, Владимир Обручев. Изучение Азии продолжается и теперь. После Пржевальского в Гоби, в Монголии и Тибете побывали сотни путешественников и исследователей, представляющих самые разные отрасли науки.

Но при упоминании горных систем Нань-Шаня, Алтын-Тага и Куэнь-Луня, бескрайних пустынь Гоби и Такла-Макана, альпийского озера Куку-Нора и болотистого Лоб-Нора всегда с благодарностью люди будут вспоминать первого исследователя Центральной Азии Николая Михайловича Пржевальского.

Немного найдётся таких людей, с кем можно было бы сравнить этого незаурядного человека. Он весь без остатка был поглощён делом науки, скромно называя свои путешествия «научными рекогносцировками».

И, действительно, очень метко было сказано ещё одним великим исследователем и путешественником Петром Семёновым-Тянь-Шаньским, что с именем Пржевальского соединяются теплота сердечная, чистота душевная, отвага богатырская, восторженная любовь к природе, родине и к высшему проявлению человеческого гения – науке. Добавить здесь, кажется, нечего. И пусть на обравистом берегу Иссык-Куля всегда восседает бронзовый орёл – символ ума, силы и бесстрашия…

Увеличить

5-летний Саша - самый молодой воспитанник детского дома в с. Светлый Мыс, вместе с моим наплечником

| Версия для печати Отправить по e-mail Обсудить на форуме |

| Просмотров : 15285 |

Комментарии (2)

каракол | 2013-11-26 19:26

МАГ | 2013-11-06 00:23

Анатолій Мазур