Стародубщина в составе Речи Посполитой

Возрождение Стародубщины

Перемены к лучшему в жизни стародубцев. Развитие экономики. Восстановление городов и сел. Европейские стандарты. Административная реформа. Религиозные вопросы. Заострение религиозной борьбы.

Сразу же после воссоединения Стародубщины с другими украинскими землями, местные обитатели смогли собственными глазами увидеть, насколько жизнь в Польско-Литовском Государстве в лучшую сторону отличается от их прежнего существования под властью Москвы.

На смену взяточничеству и властному безразличию, голоду и бедности пришла забота властей об обороне края, о развитии стародубских городов и сел, о конкурентоспособности украинской торговли в Европе. После почти векового лихолетия войн и смертей началось для стародубских украинцев время расцвета родной земли, время восстановления и возрождения Стародубщины, которое продлилось и дальше, в эпоху Украинской Гетьманщины.

От самого начала в Стародубе был размещен большой польский гарнизон, который должен был защищать не только город, но и весь Стародубский край, в случае неожиданного нападения на него россиян или крымских татар. В королевской грамоте от 1620-го года Стародуб назывался «городом пограничным, валами окруженным, и способным к обороне».

С этого самого времени Западная Стародубщина не страдала больше от татарских набегов, в отличие от своей восточной части, которая, оставшись под властью Москвы, еще длительное время испытывала всевозможные беды и невзгоды. Того же года в Стародубщину была отправлена специальная правительственная комиссия, «на ординацию замков Сиверских, от Москвы реокупированных, и для ревизии прав от людей состояния духовного, как и дворян, сыновей боярских, как следовательно кто всякие добра отчизне и имения держит».

Заданием этой комиссии было обнаружить, кто из стародубских власть предержащих и духовных лиц остается верно служить новой власти, и подтвердить в этом случае их права на собственность. Но большая часть московских бояр и дворян, владеющая здесь землями и крепостными во времена Московского государства, выехала навсегда в Россию, после поражения последнего в войне, и таким образом прежние крепостные, которые освободились от крепостничества самостоятельно во время бурных событий начала 17 в., теперь получили свободу официально. Остались же верно служить Речи Посполитой лишь местные, украинские помещики Стародубщины, такие как Рубцы и Бороздны, потомки которых сделали весомый вклад в развитие украинской культуры края через двести лет, уже в 19 в.

Заботилось правительство Речи Посполитой и об экономическом развитии края. 15 февраля 1620-го года, по королевской привилегии, Стародуб стал городом магдебургского права, а вскоре магдебургские права получили еще два города Стародубщины – Мглин и возобновленный из руин Погар. Города с магдебургским правом вставали в юридическом плане на один уровень с самыми развитыми городами Европы, а местные купцы и ремесленники, объединившись в цеха, могли защищать и отстаивать собственные права в отношениях с властью.

Теперь Стародуб, Мглин и Погар имели свой герб, городскую печать, флаг, суд и административное самоуправление. Вийт (то есть мэр) избирался горожанами и утверждался королем, ему помогали лавники - пожизненные присяжные (судьи уголовных дел), а также бургомистры, которые занимались налогами, доходами и гражданскими делами. Городом управлял магистрат, а ремесленники объединялись в цеха.

Такой общественно-правовой уклад хранился на Стародубщине долго, почти до конца 18 века. Для развития местной торговли купцам и мещанам были предоставлены некоторые льготы, например, право монопольной торговли, право гуральничества, право организовываться в особенные профессиональные союзы, цеха. Города, которые пользовались Магдебургским правом, имели и значительную земельную собственность, а магистрат Стародуба имел в своем распоряжении наибольшую земельную собственность среди всех сиверских городов.

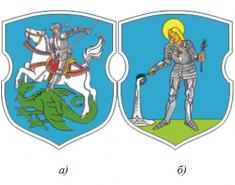

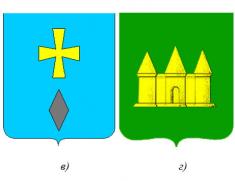

На гербах, которые имели магдебургские города Стародубщины, сначала изображались местные древние символы – «старый дуб с гнездом орлиным» на гербе Стародуба, и «крепостная стена с тремя башнями и воротами» на гербе Мглина. Но впоследствии было решено, что городские символы должны отображать какие-либо христианские ценности, чтобы своим видом постоянно напоминать торговцам и ремесленникам, что в своей деятельности они должны пользоваться законами не только человеческими, но и Божьими.

Отныне символом Стародуба стал Святой Юрий, который убивает с коня дракона, а на гербе Мглина был изображен Святой Флориан с веткой ивы в одной руке и корцем, из которого выливается вода, в другой. Гербовым символом Погара стал золотой мальтийский крест в голубом поле, а под ним вытянутый камень с четырьмя углами. Но ни в Стародубе, ни в Мглине новые гербовые знаки так и не прижились, и среди местного населения продолжали пользоваться почетом старые символы – старый дуб и крепость.

Развивалось в эти времена и сельское хозяйство. Вместе с улучшением жизни в крае, увеличивалось количество не только городского, но и сельского населения также. Именно в эту пору возникают на Стародубщине и новые села – Левенки и Ортюшкив, Гринив и Пантусив, Новое и Яцковичи. Братьями-казаками Чубкивцами было основано село Чубковичи, которое вскоре стало религиозной святыней всей Стародубской земли.

На Десятовскую ярмарку, которая проходила под Стародубом в десятую пятницу после Пасхи, съезжались купцы из всей Украины, Беларуси, Польши и России. На большом торге около церкви Параскевы-пятницы стародубские купцы продавали прядево, масло, мед, воск, меха, поташ и стекло. Ездили торговцы из Стародубщины и по другим городам Украины. Возникали и новые населении пункты, обитатели которых занимались производством именно для таких ярмарок, – и названия у этих сел были соответствующими – так возникали на современной Стародубщине многочисленные Рудни, Буды и Гуты.

Состоялась на Стародубщине и административная реформа. Для лучшего развития отношений не только с украинскими, но и с белорусско-литовскими землями, территория Сиверщини была разделена на две части.

Южная часть, вместе с Черниговом и Новгородом-Северским вошла в состав Коронных Польских Земель, а Стародубщина к Великому Княжеству Литовскому, и таким образом административная граница между обоими субъектами Речи Посполитой осталась в виде почти прямой линии от Берестя на западе, до Трубчевска на востоке.

Так Стародубщина стала частью Смоленского воеводства в виде отдельного Стародубского уезда. Пребывание Стародубщине вместе с другими североукраинскими землями (Берестейщиной и Пинщиной) в составе Великого Княжества Литовского, никоим образом не помешало связям этих земель с Матерью-Украиной, ведь Речь Посполитая оставалась единым государством, и административная граница между Литвой и Короной Польской оставалась прозрачной, и была, в большой мере, лишь условной единицей.

Хранились в некоторой степени демократические принципы и в отношениях между представителями отдельных религий на Стародубщине. И хотя господствующая верхушка Речи Посполитой была уже на тот период полностью католической, но права и свобода веры православных обитателей страны долгое время признавались и не преследовались.

Другое дело, что сама православная церковь как в Украине, так и в России была в 16-17 вв. в глубоком кризисе. Верховный глава украинской митрополии – константинопольский патриарх, был с 1453-го года почетным пленником мусульманской Турции, и заниматься перестройкой православной жизни в Украине и России стало очень трудно.

Никто не занимался образованием православных священников, часто духовные пастыри не умели даже читать. В России в середине 17 в. богослужебные книги настолько отличались от канонов истинной веры других православных народов, что в русской церкви даже состоялся раскол на сторонников и противников церковной реформы, причем власть самым жестоким образом, вплоть до убийства и казни, расправлялась со своими противниками и оппонентами.

В Украине же православные иерархи решили также провести церковную реформу, но смысл этой реформы они видели не в исправлении церковных книжек, а в большем единении с западной культурой, которая на тот период далеко опережала потерпевшую от татарского ига восточнославянскую культуру.

В 1596-ом году, в североукраинском городе Бересте, верховные владыки украинской и белорусской православных церквей заключили соглашение, согласно которому православная и католическая церкви соединялись с сохранением собственных обрядов под единой верховенством римского папы. Украинская церковь таким образом хранила и родной язык в общении с Богом, и свои исконные обряды, и приобретала больший доступ к большой казне европейской культуры.

Но народ воспринимал эту церковную реформу весьма трудно. Людям казалось, что религиозные традиции - это такая вещь, которую не следует изменять без особенного повода, не ввиду всей пользы от этого. Но польско-литовское правительство очень долго не хотело видеть этого народного неудовлетворения, правительству казалось, что народ должен понять собственную пользу в объединении и возвращении Украины к европейской культуре, и правительство здесь допустило большую ошибку. В попытках реформировать церкви народ Восточной Украины видел лишь назойливое вмешательство власти в его внутреннюю жизнь, и как мог, опирался этому. Не минули проблемы конфликта двух церквей и Стародубщину.

Очень долго польско-литовская власть никоим образом не запрещала стародубским украинцам самостоятельно для себя решать религиозные вопросы. В 1617-ом году, сразу после освобождения Стародуба из-под московской власти, благодарные обитатели строят в городе, «на рынке, вблизи торговых рядов», деревянный собор Рождества Христового на почет возрождения своей свободы, и польская власть только способствует этому. Но дальше на Стародубщине с каждым годом только увеличивается польско-литовских чиновников и власть предержащих, которые, католики по вере, желают иметь в крае свои католические костелы.

Так католические храмы возникают в Почепе, Погаре, Стародубе, Трубчевске, а с 1635-го года в Стародубе существует даже францисканский монастырь. Пытаются навязать стародубцам свою веру и униаты. В 1631-ом году смоленский греко-католический епископ Леонтий Кривза лично приезжал в Стародуб, чтобы способствовать обращению местного населения в реформированную церковь. Но ни ему, ни его стороннику архимандриту Варламу Чапле сделать ничего не удается – дело заканчивается стычками между представителями обеих церквей и взаимными обидами.

Таким образом религиозные проблемы в 30-х годах 17 в. на Стародубщине, как и по всей Украине, только заострились, и несмотря на расцвет стародубской экономики под польско-литовским господством, само недоразумение между православными и католиками привело к будущей народной войне под проводом Богдана Хмельницкого и выявлению воли украинцев края к вхождению Стародубщины в состав казацкого гетманского государства.

Стародубское казачество

Сохранение местных традиций. «Замковая прислуга». Создание «казацких хоругвей». Льготы для казаков. Украинский характер стародубского казачества.

Внимание польско-литовской власти к народным обычаям и традициям стародубским, их попытки построить новую жизнь на Стародубщине с учетом и сохранением местных особенностей, особенно выразительно отобразилось во взаимоотношениях между властью и стародубским казачеством.

Власть смогла увидеть в казаках Стародубщины мощную народную силу, с помощью которой можно было вместе отстраивать Стародубщину, защищать край от нападений враждебных захожих, и налаживать взаимопонимание между гражданами Речи Посполитой разных национальностей и вероисповеданий – украинцами, поляками, литовцами.

Согласно проведенной административной реформе, главным городом Стародубского края становился Стародуб. Здесь находилась краевая администрация и органы управления краем. Для защиты Стародуба местными силами из украинских крестьян Стародубщины была создана «замковая прислуга», которая за свою службу имела денежное и земельное вознаграждение от правительства. Служить в этой «прислуге» стало настолько выгодно, что количество крестьян, которые вставали на защиту родного края, увеличивались с каждым годом.

В 1620-ом году замковой прислуги в Стародубе были не больше двух десятков человек. Несколькими годами позже ее количество выросло уже до сотни. Увидев желание стародубских украинцев служить делу защиты своей Отчизны, правительство Речи Посполитой решает превратить «замковую прислугу» в полноценные казацкие формирования, которые бы существовали во всех самых важных населенных пунктах края.

В 1625-ом году польский король Сигизмунд ІІІ выдает ряд специальных актов – «Привилегий стародубским казацким хоругвям», согласно которым на Стародубщине создается собственно казацкое войско, такое же, как и в других местностях казацкой Украины. Войско состояло из четырех сотен, или хоругвей, – Стародубской, Мглинской, Почепской и Трубчевской. Каждая сотня состояла только из всадников, имела своего командира – ротмистра, и собственной «хоругви» (знамя).

В Стародубской и Мглинской сотнях было по сто всадников, в Почепской – пятьдесят, и в Трубчевской – тридцать. Формировались казацкие хоругви только из крестьян, которые с этого времени становились «мирными, оседлыми, местными казаками». Каждому крестьянину, который появлялся на службу на своем коне, выдавался от имени правительства земельный участок «на каждый конь», который равнялся 4 оборам, или 76 десятинам.

Земля навсегда закреплялась в казачьей собственности. В каждом городе («замке») казаки получили места для сооружения домов и под огороды. Кроме того казаки на 6 лет освобождались от всех повинностей. В дальнейшем они должны были нести лишь казацкую службу. На случай войны и осады города враждебными войсками, казакам принадлежала плата в восемь злотых, раз в три месяца.

Как видим, быть казаком стало на Стародубщине очень почетным долгом. А самым главным было то, что в отличие от Московщины, где любая «государева служба» держалась лишь на принуждении и насилии, правительство Речи Посполитой использовало исключительно демократические средства, такие, которые бы держали казаков на службе разными льготами, и воспитывали в стародубских украинцах чувство собственного достоинства, почета к власти, и настоящей, а не принудительной, любви к своей Отчизне.

Символом этой любви и отличием собственной обязанности в защите родной земли становились для стародубских казаков сотенные знамена – хоругви, которые уважались, и хранились под пристальным присмотром старосты замка. Стародубская сотенная хоругвь имела вид красного флага, с голубым крестом посередине.

Так возродилось стародубское казачество, национальное украинское войско, единственное на поприщах Великого Княжества Литовского в составе Речи Посполитой, и это опять-таки указывало на то, что стародубские украинцы признавали себя единым целым с украинцами всей Украины, и желали строить свою жизнь на общих принципах со всем украинством.

Война с Россией

Начало войны. Боевые действия на Стародубщине. Банда Балаша. Поражение России в войне.

В 1632-ом году умер польский король Сигизмунд ІІІ, который сделал такой весомый вклад в развитие стародубской экономики, в создание правовых принципов деятельности органов городского самоуправления и стародубского казачества. Российское правительство решило использовать время „бескоролевья” в Польше ради своих империалистических планов, и, нарушив условия Деулинского перемирия, начало боевые действия против Речи Посполитой.

Целью российского правительства было возвращение всех отвоеванных у нее Польшей земель – Смоленска и Сиверщины. Главные события этой войны происходили под Смоленском, почему и сама война получила название Смоленской, но и на поприщах Стародубщины случились немало знаменательных событий, благодаря которым войска России ожидало поражение, а Стародубщина сохранила и в этот раз свою свободу.

Но начиналась эта война на Стародубщине несчастливо для украинцев. 17 ноября 1632-го года русские войска из Брянска во главе с воеводой Аладьиным перешли стародубский предел и окружили Почеп. Главные силы польско-литовского войска были задействованы в этот период под Смоленском, а местное казачество было не настолько многочисленным, чтобы долговременно противостоять россиянам, и все же местный гарнизон во главе с урядником Яном Лапинским решил выйти на бой против москалей, и в кровавой битве был разбит. Почеп был добыт россиянами, а местные вооруженные отряды отступили к Стародубу.

Стародубские украинцы начали настоящую партизанскую войну против своих захватчиков. Целый месяц московские воеводы не могли и носа показать из Почепа, потому что все те отряды, которые они высылали оттуда, распылялись и исчезали на стародубских путях. Стародубские украинцы настолько почувствовали себя сильными, что в середине декабря решили даже попробовать освободить всю Стародубщину от русских войск, и пошли походом на Почеп.

Но здесь стародубцы слишком переоценили собственные возможности. Под почепскими мурами русские воеводы опять взяли верх, и разбив защитников Стародубщины, двинулись следом за ними вплоть до Мглина, который и получили 20 декабря. Наиболее уважаемых в Мглине украинцев во главе с Иваном Мичурой привезли в Почеп, который стал временно главной русской базой в оккупированном крае, и заставили „целовать крест государю” от имени всего мглинского населения 26 декабря. В то же время россияне нанесли по Стародубщине удар с юга – сначала московские войска захватили Новгород-Северский, а оттуда воевода Еропкин двинулся на Стародуб, который захватил в конце декабря.

Очень быстро пришлось стародубцам вспомнить о том, какой несладкой была жизнь под московской властью, точнее под ее безвластием. Под Смоленском у россиян дела были плохими, из московского войска убегало множество дезертиров, которые организовувалися в банды и терроризировали местное население на оккупированных территориях.Так под Стародубом появилась банда Ивана Балаша, в которой, кроме разных отбросов, были даже «дети боярские», а особенно много было в ней донских казаков, которые вместо того, чтобы идти воевать в русской армии под Смоленском, занимались грабежем и убийствами на Стародубщине. Вот тогда стародубци и познакомились с донскими казаками, и узнали, что кроме своего имени ничего они общего с украинскими казаками не имеют, хотя те от них и происходят.

Почти полгода терроризировали банды Балаша Стародубщину, аж пока воевода Еропкин не испугался большого гнева народного и не пленил разбойничьего вожака. Но повелся Еропкин с разбойниками и насильниками на удивление необычайно. Около 400 человек было возвращено без всякого наказания на службу к русскому войску, большинству же разрешены вместе с донскими казаками пойти на Дон, конечно же так же, без любого сетования.

В течение 1633-го года польско-литовские войска несколько раз пытались освободить Стародубщину от россиян, но безрезультатно. Так 26 марта отряды Речи Посполитой появились под Стародубом, а 14 июня под Почепом, но после кровопролитных боев получить их так и не смогли. Но все-таки главные события этой войны происходили именно под Смоленском. Здесь в 1634-ом году русские войска были разбиты и Смоленска не получили. Дезертирство из русского войска приобрело небывалые размеры – даже командиры убегали прочь вместе со своими отрядами – умирать под Смоленском не хотелось никому.

3 июня между Россией и Польшей был заключен Поляновский мир, согласно которому русские войска освобождали все захваченные на Стародубщине территории, да еще обязывались выплатить Речи Посполитой 20 тысяч золотых рублей контрибуции. Так Стародубщина, благодаря воле своего народа, осталась в единстве со всеми землями украинскими, и как могла помогла Речи Посполитой получить победу в этой войне.

Восточная Стародубщина

Разъединение стародубских земель. Бедность и неурядицы на поприщах русской Стародубщине. Горькая судьба Корачева. Заселение Сивска украинскими казаками. Сивская тюрьма. Переход Трубчевска под власть России. Уничтожение остатков местной автономии.

Именно с периода освобождения Стародубщины из-под московской власти в 1618-ом году, можно говорить о разделении края на две половины – Восточную и Западную. Большая часть Стародубщины вошла в состав Речи Посполитой, где соединилась с другими украинскими землями. Меньшая часть, с городами Сивском и Корачевом, оставалась в составе Московского государства. С этого времени начинается постепенное формирование расхождений в психологии государственной и общественной жизни, в своем отношении к Европе и России среди обитателей обеих частей когда-то единого края.

На поприщах Стародубщины протянулась невидимая граница, которая разделила ее пространство к востоку и западу, на сферы тяготения в Европу и Азию. С одной стороны – заселение края русскими крепостными, перемена местных фамилий на русские, формирование рабской покорности и страха перед властью. С другой – свободный казацкий край, города с магдебургским правом, действие Литовского устава. Но невзирая на все попытки русской власти превратить восточных стародубцив в обычных россиян, ощущение своей украинскости, своего единства со всей Большой Украиной еще очень долго держалось в сердцах местных стародубцив, а близость Западной Стародубщины, близость Сиверщины, не давала забыть о том, что они являются также настоящими украинцами.

Уже с самого начала разделения стародубских земель стало понятно, насколько в худшую сторону отличается судьба Стародубщины Восточной от судьбы Стародубщины Западной. На Западной Стародубщине это был период восстановления городов и нарушенной в годы Смуты экономики, на Восточной – продолжение печали и беспорядка.

Показательной в этом смысле является судьба города Корачева. По завершении русско-польской войны в 1618-ом году все каменные здания в городе были разрушены, а деревянные сожжены. Из всех жителей на должности остались три человека. Российское правительство решило город уничтожить, а местных обитателей переселить в глубину России. Только в 1621-ом году Боярская Дума приняла решение город отстроить в виде «острога», из которого можно будет наблюдать за ситуацией на Западной Стародубщине, и готовиться к новым завоевательным походам. Именно из отстроенного Корачева, так же, как и из Сивска, московские воеводы засылают своих агентов на украинские земли, готовясь к новой войне, но защитить саму корачивскую землю сил у них явно не хватает.

Так в августе 1644 года около 40 тысяч крымских татар ограбили Корачевский уезд, а московские воеводы только хлопали глазами и посылали в Москву вести о тяжелом своем положении. А через десять лет эпидемия чумы за три месяца привела к гибели половины населения города, и это опять обнаружило полную беспомощность местной русской власти и ее несостоятельность спасти местных обитателей от гибели.

Не намного лучшей в административном плане была и судьба Сивска. До 1625-го года город оставался разрушенным, сил на его восстановление у россиян не было, как ни было и желающих россиян заселяться на эти порубежные земли. Поэтому российское правительство решило обратиться за помощью к украинским казакам из Новгорода-Сиверского, пообещав им более разнообразные льготы за восстановление и заселение Сивску. Из Украины пришло к Сивску 500 казаков, которые и стали на долгие годы главным населением города. Поэтому и казацкие украинские обычаи хранились в Сивску на протяжении всего 17 в.. а после создания на Украине казацкого Гетманского государства русской власти пришлось и в Сивску формировать отдельный территориальный Сивский полк, чтобы хоть как-нибудь удержать местных украинцев от мысли объединиться с Украиной. Правда для того, чтобы не дать Сивску опять стать украинским, россияне начинают понемногу заселять его и своими людьми, а в самом городе строится огромная тюрьма, которая сохранилась и до нашего времени. Ее могучие муры должны были постоянно напоминать местным украинцам о судьбе, что на них ожидает в случае выявления своей любви к Украине.

Хотя Смоленская война 1632-1634 рр. завершилась для россиян поражением, но по условиям Полянивского мира была создана специальная межправительственная комиссия, заданием которой было уточнение государственной границы между Россией и Вещью Посполитой. Эта комиссия исследовала разные спорные вопросы вплоть до 1648-го года. Следствием работы этой комиссии было, между прочим, и отдавание в состав России стародубского города Трубчевска в 1644-ом году.

В силу установления с Россией более качественных отношений, правительство Речи Посполитой пошло на это, и таким образом Трубчевск стал частью русской, Восточной Стародубщины. Русская власть сразу же стала укрощать местных казаков, которые за времена пребывания в составе Польско-литовского государства привыкли чувствовать себя свободнее, чем это было заведено в России. Уничтожила русская власть и трубчевский костел – о свободе вероисповедания в Русском государстве 17 ст. нечего было и думать. И хотя освободительная война украинского народа, которая началась в 1648-ом году, заставила российское правительство признать на некоторое время права трубчевского казачества, а в 1663-1667 гг. даже присоединить Трубчевск к Стародубскому полку, но это была лишь временная победа местного украинства.

Очень быстро Москва уничтожила последние остатки автономии на землях Восточной Стародубщины, и отныне украинцам Сивска, Трубчевска и Корачева оставалось лишь с надеждой на лучшие перемены смотреть на Стародубщину Западную, на земли Стародубского казацкого полка в составе Гетьманщины. Но это уже была новая эпоха – эпоха новой борьбы украинского народа за свою свободу.

| Версия для печати Отправить по e-mail Обсудить на форуме |

| Просмотров : 19035 |

Ссылки по теме:

2.08.2010 Стародубские князья и культура IX-XII веков

12.07.2010 Стародубщина: Эпоха Киевской Руси

1.06.2010 О чем рассказывают стародубские легенды

17.05.2010 Северяне на Стародубщине

4.05.2010 Праславяне на Стародубщине

14.04.2010 Стародубщина в древнейшие времена: Первые люди на поприщах края

1.04.2010 Религиозные святыни Стародубщины

15.03.2010 Стародубщина: Народная архитектура

15.02.2010 Стародубщина: Этносы и национальные группы

7.02.2010 Стародубщина. Природные особенности края

1.02.2010 Стародубщина. Люди в числах

Добавить комментарий: